低炭素住宅とは

国土交通省の発表によると、2021年の低炭素住宅の認定件数は一戸建て住宅で16,464件(2020年は5,932件)で前年度の約2.8倍に増えています。

参考元:国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)とは

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)とは、主に都市部において二酸化炭素の排出を抑えて環境にやさしい住宅等を促進するための法律です。この法律は、2012年9月に公布、同年12月に施行されています。

参考元:東京都都市整備局

参考元:東京都都市整備局

低炭素住宅の認定を満たす条件

また、低炭素住宅の認定基準には、以下のような条件があります。

・省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が-20%以上となること

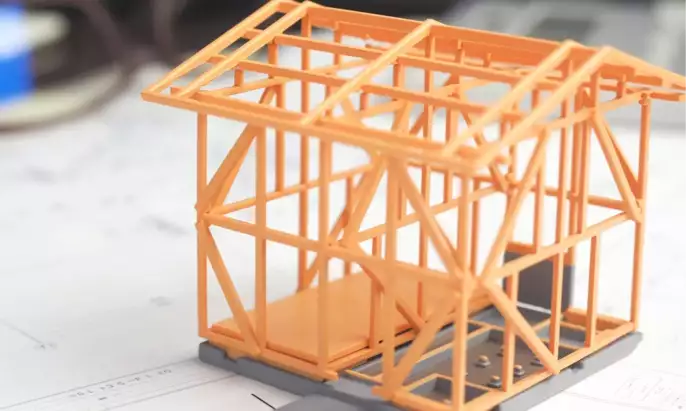

・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

・省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)

・その他の低炭素化に資する措置が講じられていること

参考元:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

低炭素住宅の認定を受けるメリットとデメリット

メリット

低炭素住宅を導入するメリットは、以下のとおりです。

・住宅ローン控除の限度額が5,000万円に増額される

・住宅取得等資金贈与の特例が1,000万円に増額される

・登録免許税の優遇措置がある

・フラット35Sが使える

・容積率の緩和を受けられる

・補助金の対象となる

低炭素住宅を導入することで、税制優遇を受けられます。

例えば2023年現在、住宅ローン控除の限度額は一般住宅が3,000万円であるのに対して、低炭素住宅の限度額は5,000万円に増額されます。また、住宅取得等資金贈与の特例は、従来の500万円が1,000万円に増額されています。

また、所有権移転登記時の登録免許税にも、優遇措置があります。従来の税率が0.4%、マイホームの軽減特例が0.15%であるのに対して、低炭素住宅は0.1%に軽減されます。

他にもフラット35Sの利用で金利が低くなり返済額を抑えられることや、容積率の緩和を受けられることで一般住宅より広い家を建設できます。

最後に、低炭素住宅は国土交通省の「地域グリーン化事業」の補助金を受けられます。

この制度は、地域における木造住宅の関連事業者が「グループ」をつくり、そのグループに属する地域の工務店で建築した際に補助金の支給を受けることが出来る事業です。

地域型住宅グリーン化事業における「グループ」とは、地域の中小工務店を中心に建材流通、製材、プレカット等の住宅生産に係る事業者で構成されており、公募した上で、域型住宅グリーン化事業の活用が可能なグループとして国土交通省が採択を行っています。

全ての住宅が補助金の対象となるわけではないため、注意しましょう。

参考元:地域型住宅グリーン化事業とは

なお、2023年度の補助金限度額は1戸あたり140万円です。補助金の対象となるには、低炭素住宅であることに加えて主要構造部が木造であるなどの条件があります。

参考元:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会

・住宅ローン控除の限度額が5,000万円に増額される

・住宅取得等資金贈与の特例が1,000万円に増額される

・登録免許税の優遇措置がある

・フラット35Sが使える

・容積率の緩和を受けられる

・補助金の対象となる

低炭素住宅を導入することで、税制優遇を受けられます。

例えば2023年現在、住宅ローン控除の限度額は一般住宅が3,000万円であるのに対して、低炭素住宅の限度額は5,000万円に増額されます。また、住宅取得等資金贈与の特例は、従来の500万円が1,000万円に増額されています。

また、所有権移転登記時の登録免許税にも、優遇措置があります。従来の税率が0.4%、マイホームの軽減特例が0.15%であるのに対して、低炭素住宅は0.1%に軽減されます。

他にもフラット35Sの利用で金利が低くなり返済額を抑えられることや、容積率の緩和を受けられることで一般住宅より広い家を建設できます。

最後に、低炭素住宅は国土交通省の「地域グリーン化事業」の補助金を受けられます。

この制度は、地域における木造住宅の関連事業者が「グループ」をつくり、そのグループに属する地域の工務店で建築した際に補助金の支給を受けることが出来る事業です。

地域型住宅グリーン化事業における「グループ」とは、地域の中小工務店を中心に建材流通、製材、プレカット等の住宅生産に係る事業者で構成されており、公募した上で、域型住宅グリーン化事業の活用が可能なグループとして国土交通省が採択を行っています。

全ての住宅が補助金の対象となるわけではないため、注意しましょう。

参考元:地域型住宅グリーン化事業とは

なお、2023年度の補助金限度額は1戸あたり140万円です。補助金の対象となるには、低炭素住宅であることに加えて主要構造部が木造であるなどの条件があります。

参考元:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会

デメリット

一方で、低炭素住宅を導入するデメリットは、以下のとおりです。

・建築コストが高くなる

低炭素住宅導入のデメリットは、認定基準を満たすための省エネ設備の導入等に費用がかかることです。具体的には、太陽光発電設備や蓄電設備の設置などになります。

また、低炭素住宅の認定は、市街化区域内の建物に限られます。建築予定の土地が市街化区域内であるのかを、自治体が公表している都市計画図で確認しておくと良いでしょう。

・建築コストが高くなる

低炭素住宅導入のデメリットは、認定基準を満たすための省エネ設備の導入等に費用がかかることです。具体的には、太陽光発電設備や蓄電設備の設置などになります。

また、低炭素住宅の認定は、市街化区域内の建物に限られます。建築予定の土地が市街化区域内であるのかを、自治体が公表している都市計画図で確認しておくと良いでしょう。

岐阜県多治見市の地域情報

また、名古屋市内に比べると住宅価格が約1/5、自然環境が豊かで子育てしやすい多治見市はファミリー世帯に人気がある街です。

参照元:岐阜県多治見市 移住・定住サポートサイト「多治見市ってどんなまち」

多治見市の気候

多治見市は近年夏場に40℃超の気温を記録するなど、全国的には暑い街というイメージが強いと思いますが、実際は1年を通じて寒暖差が激しい気候となっています。地形的に盆地に位置する多治見市は、夏は大変暑く冬は氷点下となります(年間の平均気温は約15℃)。

なお、年間の降水量は約1600㎜、6月~9月が年間で最も降水量が多い時期です。

参考元:気象庁

なお、年間の降水量は約1600㎜、6月~9月が年間で最も降水量が多い時期です。

参考元:気象庁

多治見市で注文住宅を検討するなら「R+house守山・多治見」へ!

さらに、高断熱や高気密の家、かつ耐震等級3を標準で取得するなど、デザインだけでなく住宅の性能も整っており、ZEH基準や低炭素住宅、HEAT20も取得可能となっています。

またコストを抑える工夫を随所に行うことで、手が届きやすい価格帯で注文住宅を提供できることも魅力のひとつです。

多治見市で注文住宅を検討するなら、ぜひ「R+house守山・多治見」にお問い合わせください。

>>コストを抑えつつ理想を叶えるオーダー住宅は、R+house守山・多治見へ